物心がついてから、生の不安が僕から離れたことはない。

Edvard Munch(1863-1944)

僕の芸術は自己告白だった・・・。

生の不安も病もなければ、僕はまるで舵のない船だったろう。

生き生きとした生命の光も、

病弱な身体には強すぎる刺激となる。

ようやく訪れた希望に満ちる日差しを避けるかのように、

病の子供は目をそむける。

この部屋から出ることは、まだままならないのだろう。

透明感ある静謐な北欧の色彩との対比に、

いっそうその哀しさが際だつ。

「ぼくらが一人一人ベッドのところへ行くと、母はいつもと違った眼差しでぼくらを見つめ、キスをしてくれた」・・・6歳のクリスマスを過ぎた頃のこと、結核に侵された母との最後の夜の情景を、ムンクはそう回想する。

母の死、これを機に病的な信仰心に拍車がかかる神経質な軍医の父、若くして結核に命を奪われた姉ソフィエ、精神病を患ったまま生き続けた妹ラウラ、結婚生活に虚弱な体がもたず早逝した弟ペーテル。フィヨルドに囲まれたノルウェーの海岸線と、不健全で常に何かに怖れ慄(おのの)く鋭敏な心・・・どこか病んでいるようなムンクの傑作は、ほとんどが若い時期に生み出されている。

何故、長命だった彼の傑作がその時代に集中しているのか?

彼の作品に、色濃く死や不安が漂っているわけは?

ムンク個人の人生が、どのように影響を与えたのだろうか?

悲しみに頭を垂れる母に何か応えることもかなわず、

かと言って生きる希望を信じることも出来ず、

やるせない不安にただ耐える日々が続くのである。

僅かに描かれたガラスの日常品が、

単に感傷的な観念上の表現と捉えがちなこの世界を、

まさに現実世界のものであるということを思い出させる。

病弱な人が直面する「生の不安」を、

余計な修飾や、必要以上の洗練を排して描かれる。

当時独特のタッチを「未完の作品」と酷評されたことも、

時代に先駆けて芸術表現の真髄に彼が触れていた証明として、

今となっては賞賛の言葉にとって代わるであろう。

ムンクは記憶に残る母と姉の姿を普遍性をもって描き出した。

枕の白さは、まるで後光のように目を衝く。

ムンクは学識者を輩出した神経過敏傾向のある家系に生まれ、幼い頃から日常的に死と病に晒されていた。感受性の強い心が不安定になると、絵を描いて落ち着けるという治療的方法を、彼は小さな頃からごく自然に身につけていた。厳格な父は、経済的に不安定な画家ではなく技術者になることを望んでいたが、病弱な息子は結果的に、技術者としては仕事を続けられなかった。

当時の首都・クリスチャニア(現在のオスロ)は、一握りのブルジョア階級が支配する社会。芸術の分野においてもそれは同じで、ムンクの師であるクローグははじめはむしろ、アカデミックかつ伝統的な表現で地位を確立した画家であった。

ハンス・イエーガーとともに思想を率いていたクローグや、芸術活動をしばしば支援してくれていた親類で画家のフリッツ・タウロヴの紹介で、ムンクは思想運動「クリスチャニア・ボヘーム(ボヘミアン)」を知ることになる。リーダーのイエーガーに傾倒し、それまでの常識を逸脱する作品を発表しては、その技術や表現をメディアに手酷くこきおろされていた。純粋に彼の芸術に対するものというだけではなく、ブルジョア階級の目の上の瘤であったこの前衛団体への攻撃も含まれていたのだろう。

ハンス・イエーガーは、ムンクの信奉する

性愛や思想の自由を主張する団体のリーダーであり、

『クリスチャニア・ボヘーム』を著し、何度も投獄された。

キュッと胸元を引き締めたコートと斜に構えた体躯、

まっすぐ正面切って議論に身構えるような視線が、

人を惹き付ける魅力に溢れたこの反抗者をよく表す。

肖像画家としても人気の高かったムンクの人物像は、

繊細で、対象の内面を赤裸々に見せる。

あまりに本当の姿が露わになってしまうため、

思いもよらなかった出来上がりに依頼者本人が困惑し、

ときに不満を漏らすことさえあったという。

そんな時にムンクが留学のための奨学金を勝ちとったのは、「病める子供」の酷評に反発し、伝統的な技術と品性に裏打ちされた自然主義で描き切った「春」への評価によるものだった。

1889年の秋に芸術の都パリへと移ると、そのすぐ後に厳しかった父の訃報が届く。その死はムンクの心を極夜で覆い、自死すら頭をよぎるようになったが、手帖には画家として ”生きる” 決意が走り書かれていた。

”もうこれからは、室内画や、本を読んでいる人物、また編み物をしている女などを描いてはならない。息づき、感じ、苦しみ、愛する、生き生きとした人間を描くのだ。” (サン=クルー宣言)

パリ留学においては、父や母国の芸術関係者たちが期待していたようなアカデミックな作品への感動は少なく、代わりに、新たに生まれていた印象派のモネやピサロ、リトグラフやエッチングといった世紀末に広まった版画作品で人気を博していたロートレックなど、刺激に満ちた出会いに恵まれた。そしてゴーギャン、ゴッホといった内面を反映する印象派に大きな影響を受けて、ムンクは象徴主義へと向かっていく。

夕暮れの大通りを歩くブルジョア階級の人々は、

まるで感情を殺した木偶人形のよう。

アリの軍隊のように無機質な集団の行進は、

道を逆行するムンク自身の不安感を掻き立てる。

ムンクは同じモチーフを版画・別ヴァージョンと、

何度も繰り返し制作することが多かった。

この版画作品に至っては、赤と黒のみを鮮烈に用い、

無表情の首が漆黒に浮いてさまよう。

留学を終えた1892年、《接吻》《不安》《メランコリー》《春》《病める子供》などを含む『生命のフリーズ』は、縁あってドイツ・ベルリンで行われた初の個展で展示された。しかしこの展覧会は開催と同時に大変な騒ぎとなり、議論を巻き起こして1週間で閉鎖される。

ただこの悪評はむしろ、逆説的にこれから受け入れられてゆく新しい芸術の可能性を示すものでもあり、ムンク自身は前向きに受け取っていた。

その予想通り、2ヵ月後には展覧会が再開催され、翌年には彼の芸術はベルリンに受け入れられていった。この一騒ぎを発端に、ドイツの美術家協会は分裂したが(分離派)、おかげで現在に到っては、自由な芸術表現に理解のある国の筆頭にあがるようになっている。以降ドイツは、表現主義のムンク芸術が活躍する舞台のひとつになっていった。

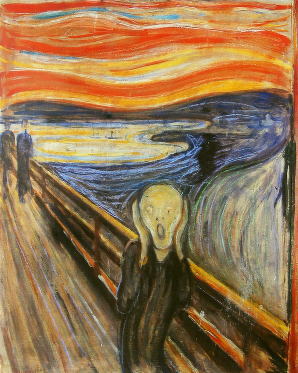

燃える空、うねる海岸線。

ふと訪れる置き所のない不安に

世界をつんざく音が響き渡り耳を塞ぐ。

それが自分の心から生まれたものだと、

後から気付き慄くのだ。

独特の海岸線や湖は、

彼が過ごした故郷の景色。

制作の数年前に起きた火山噴火による

赤い空が描かれているとも言われている。

あまりによく知られた衝撃作であるが故に、

「これがムンクの画風」と思われがちだが、

彼の作品の中では最も

primitiveな表現の一枚。

感受性に裏打ちされた大胆で強烈な構図、印象的な色彩と陰影の配置、心的描写として飛び込む色と景色。キャンバスという舞台の上で、容赦なく思いもよらぬ部分で人物を切り取られる。鑑賞者の目は斜めに横切る遠近法に引き込まれ、鮮烈な色に鼓動は高まり、生ける者だけが感じ得る不安を体験するのである。

父の死のみならず、姉や弟の死、妹の発病と家族の不幸が重なり、荒廃してゆく内面を他者へ見えるかたちで解放することで、辛うじて生き長らえていたとも言えるだろう。

謎めいた彼の絵は、連続して観ることでその理解を深めることが出来るとムンク自身考えていた。「愛の目覚め」「愛の開花と死」「生の不安」「死」の4つに分けられた『生命のフリーズ』と呼ばれる一連の作品群は、1902年に初めて、系統だった順番に展示された。

子供と大人の間で不安定に揺れる、

こわばらせた身体や緊張した面持ち。

鋭く脆い姿を見事に描写する。

一連の『生命のフリーズ』の、

「愛の目覚め」である。

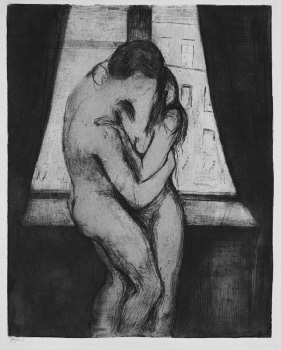

今、世界は二人だけ。

円錐状に開かれたカーテンが

スポットライトのように照らす。

もどかしさという甘美な痛みを越えて、

鼓動を高鳴らせその唇にふれた瞬間、

失われた半身同士が融け合ってゆく。

別の人生を歩んで来た赤の他人が、

家族よりも愛しく近い存在に変わる神秘。

そうなることが、

運命に刻まれていたかのように。

いくつかのヴァージョンのうち、

陰影際立つエッチングによる一枚。

1

2