こんなにも美しい風景を見たであろうか。

東山魁夷(1908-1999)

おそらく、平凡な風景として見過ごしてきたのにちがいない。

もし、再び絵筆をとれる時が来たなら・・・私はこの感動を、いまの気持ちで描こう。

幼い頃、初めてふれた東山画伯の作品。

国語の教科書の表紙に使われていたこの絵を、

小春日和の授業中によく眺めていた。

もうすぐ訪れようとする春が色彩のささやきにのって、

見るものの体に流れ込んでくる。

立ち並ぶ木々のリズムは息吹く大地の鼓動。

たった一枚だけで、魁夷は憧れの画家となった。

横浜で生まれ神戸で育った魁夷は、父の遊び癖に悩む母を喜ばせたいと、「大きくなったら偉い人になるんだ」と思い続けて育った。

豊かな自然に育まれて成長した魁夷は、画家になりたいという想いを次第に強くし、反対する父親をしぶしぶ承知させ、現在の東京芸術大学日本画科へ入学する。実家が経済的に困窮しているときは自ら学費を稼ぎ、卒業後にはドイツへの留学を現実にした。初めは自分の蓄えで渡航したが、のちに交換学生の推薦を受けて2年間の留学生活を送った。

家族のためにも早くいい作品を描きたいと焦るも、友人たちが華々しく脚光を浴びる中で、彼の作品はなかなか評価を得られなかった。迷いながら日々、自然を眺め、手探りの絵を描いていた彼に訪れた転機は、皮肉なことに戦争と家族の死であった。

穏やかにたたずむとろりとした水面と、

先端に瑞々しい色彩をひそめる、葉の柔らかさ。

やわらかに浮かび上がる葉と花の、

他愛のない風景の中にある普遍の安らぎ。

ぬくもりある表情は、晩年の熟成を感じさせる。

終戦近くに召集を受け、爆弾を抱えて敵陣へ飛び込む惨めな特訓の合間に、彼は熊本城へと走らされた。自らの死を間近に感じながら眺めたその時の風景に、魁夷の心には今までになかった感動が湧きあがる。「・・・どうしてこれを描かなかったのだろうか。今はもう絵を描くという望みはおろか、生きる希望も無くなったというのに・・・」汗と埃にまみれて、彼は泣きながら走り続けた。

既に兄を結核で亡くしていたが、続いて戦中に父が、戦後ようやく再生の一歩を踏み出したところで母が、そして第1回日展での落選直後に結核療養中だった最後の肉親である弟が、それぞれ他界してしまった。

やっとのことで再び絵筆を手にしたとき、彼は全ての肉親を失い、絶望のどん底にいた。諦念、そして全てあるがままをうつす静かな心境・・・これが結実し初めての評価を受けたのが、2年後の「残照」であった。戦争のさなか開かれた魁夷の目は、確かに生命の息づかいを捉えるようになったのである。

第3回日展で特選を得た出世作。

絶望を超えた、どこまでも広い受容の境地である。

大自然の圧倒的なエネルギーの流れの前に、

ひとりの人間の存在は限りなく小さい。

偉大なる存在の前に、

「道」1950(昭25)

大きな評価を得た代表作。

道は最初からそこにあるのではなく、

切り拓かれ何度も踏み慣らされて、

やがてかたちを成してゆく。

そうして道を作ってゆくのだろう。

絵の前に立つと、背中に

今まで歩んできた道さえも感じられ、

目の前に潔くまっすぐに伸びる道は、

私たちに未来へ向かう希望を

思い出させてくれる。

「残照」の境地を乗り越え、

前に歩いていくことを思い出した

画家自身への標石なのかも知れない。

魁夷の「色」は単純に反射光を捉えたものとは違い、数え切れないほどの小さな生命の存在を陽炎(かげろう)のような「陰影」としてとらえ、それを無数に重ねて生まれ出てくるものである。生きている木々の吐息を、風の匂いを、ひとつひとつつぶさに重ねてゆき、その画面からはさざなみのようにいのちの鼓動が伝わってくる。

「宵桜」1982(昭57)

満月の夜に見事に満開となった大きな桜。

そのめぐり合わせに画家は心動かされる。

「一期一会」・・・全ての事象は、

限りない偶然の上に成り立つ必然である。

蒼い微光を浴びた花はそのひとつひとつが、

画面の中で呼吸を始める。

山々で研ぎ澄まされた水源に恵まれ、静謐で繊細な四季折々の顔を持つ小さな島国であるからこそ、気付くことの出来る自然界のささやかな生命の営み。魁夷は日本人ゆえに育むことの出来た、「影」を捉える目を持った画家ではなかろうか。彼の生み出す色彩に、古来の ”かさね色目” を思い出す。

そしてそのやさしい色合いの絵からはとても想像できないほど、芯の強さを備えた人なのだ。本物の強さは、重なるとやさしさに変わる。

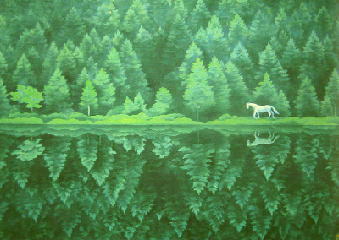

「緑響く」1972(昭47)

奏でられる階律の調和。

自然界にはリズミカルな「繰り返し」と、

アクセントである「変化」がある。

この年、彼の描いた18作すべてに現れた白い馬。

絵の中で白馬は、全身に自然の息吹を浴び、

息を弾ませて走り輝く。

彼は自分の姿を風景の中に感じ取っていた。